Eine große Gruppe Menschen, die Vertreibung und Flucht erlitten hatten, stand in den Jahren nach Kriegsende ganz am Rand der öffentlichen Wahrnehmung: jüdische KZ-Überlebende, ins Deutsche Reich verschleppte Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene der Wehrmacht und jüdische Nachkriegsflüchtlinge aus osteuropäischen Staaten. Diese »Displaced Persons«, deren Lebenswege durch NS-Terror und Zwangsmaßnahmen unterbrochen worden waren, sahen nach der Befreiung einer ungewissen Zukunft entgegen. In den westlichen Besatzungszonen zählte man um die 7 Millionen »DPs«, Menschen, die nicht oder nur mit alliierter Hilfe in der Lage sein würden, in ihre Heimat zurückzukehren.

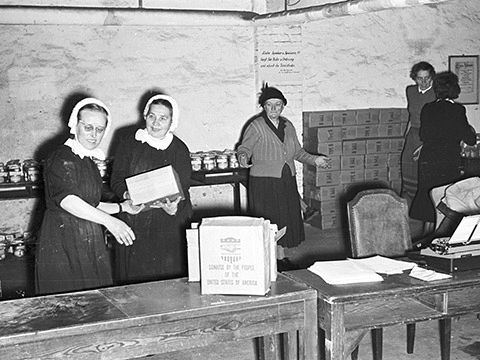

Etwa eine Million »DPs« aus osteuropäischen Staaten wollten nicht zurückkehren, aus Angst, als »Kriegsverräter« behandelt oder als »Faschisten« diskriminiert zu werden. Die jüdischen Überlebenden der Konzentrationslager hatten Angehörige und Besitz verloren und hofften auf eine Ausreise nach Palästina oder in die USA. Ab 1946 kamen mehr als 100.000 Flüchtlinge, vor allem polnische Juden, aber auch Juden aus den Balkanstaaten, der Tschechoslowakei und Jugoslawien. Sie waren vor den Nationalsozialisten in die Sowjetunion geflohen, teils bis nach Sibirien. Zudem führten antisemitische Pogrome im Nachkriegs-Polen zu einer Massenflucht in die deutschen Westzonen. In der britischen Zone gab es etwa 130 »DP«-Lager, eingerichtet in ehemaligen NS-Lagern und öffentlichen Gebäuden. Unterstützung kam von UN-Hilfsorganisationen. Das britische Militär verfolgte das Ziel, alle »DPs« in ihre Ausgangsländer zurückzuführen, besonders strikt. Es bestand auf Registrierung, Überprüfung, ab 1947 auf Arbeitspflicht und versorgte die Lagerbewohner besser als die deutsche Bevölkerung. Ein großer Teil der »DPs« wurde bereits 1945 repatriiert. 1951 übergaben die Alliierten die verbliebenen »heimatlosen Ausländer« in die Zuständigkeit der Bundesrepublik, die sie mit deutschen Staatsangehörigen gleichstellte.

Die Bevorzugung durch die Allliierten, aber auch die Isolierung in Lagern waren Gründe für eine überwiegend feindselige Haltung der deutschen Bevölkerung gegenüber den »DPs«. Hinzu kamen antipolnische und antijüdische Ressentiments. Viele Deutsche hielten »DPs« sogar für Verbrecher, da sie ja Häftlinge gewesen seien. Erst ab 1948 trugen differenziertere Pressestimmen zum Verständnis bei.

Die evangelische Kirche, die sich anstrengte, deutschstämmige Flüchtlinge und Heimatvertriebene zu integrieren, engagierte sich nicht für die entwurzelten »DPs«. Das evangelische Hilfswerk, das angeblich keinen Unterschied bei der Konfessionszugehörigkeit der Hilfsbedürftigen machte, unterstützte aus dieser Gruppe nur die Christen jüdischer Herkunft.